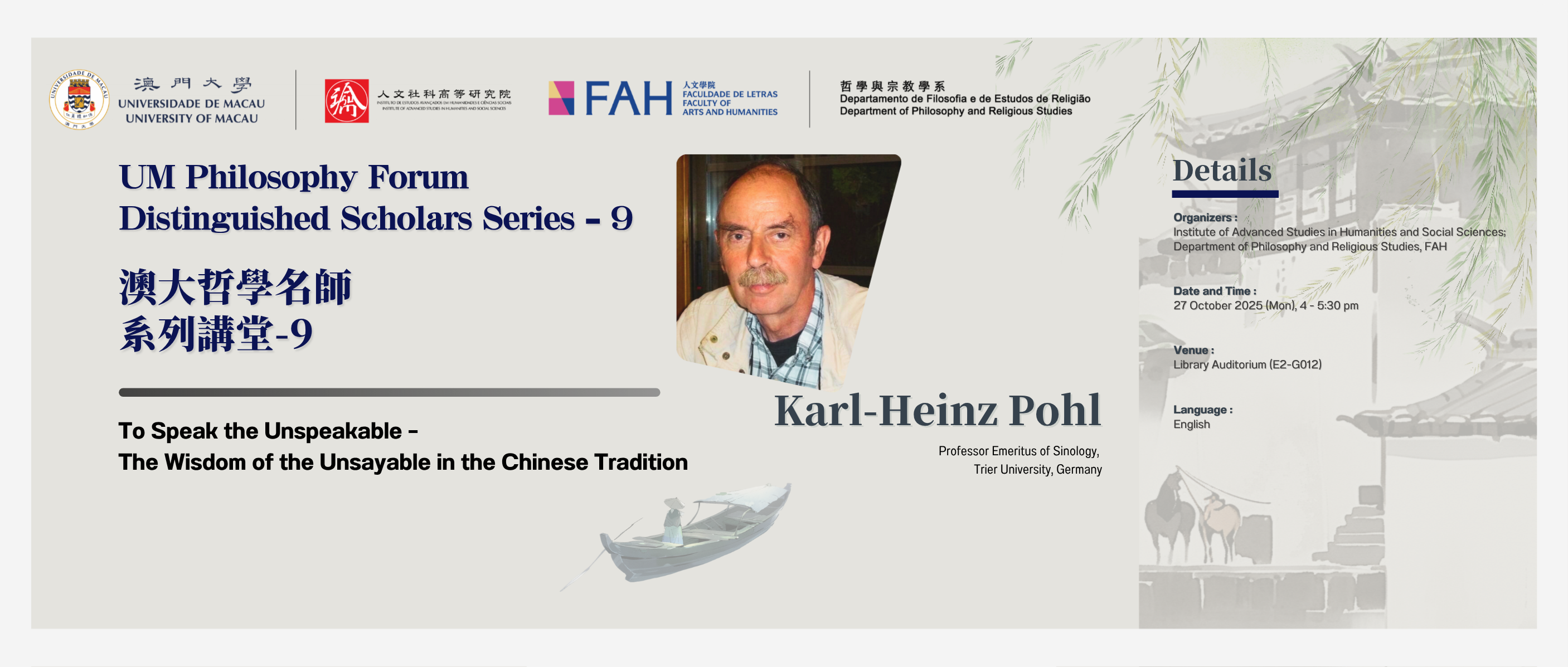

由澳門大學人文社科高等研究院(IAS)主辦、人文學院哲學與宗教學系協辦的「澳大哲學名師系列講堂—9」於2025年10月27日在澳大圖書館演講廳(E2-G012)順利舉行。是次講座邀請到德國特里爾大學榮休漢學教授卜松山主講,主題為《道其不可道者—中國傳統中的無知之智慧》。復旦大學哲學學院教授,復旦大學通識教育中心主任孫向晨教授與澳大人文學院哲學與宗教學系張穎教授擔任與談人,人文學院歷史系特聘教授兼高研院學術項目與刊物主任林少陽教授主持。

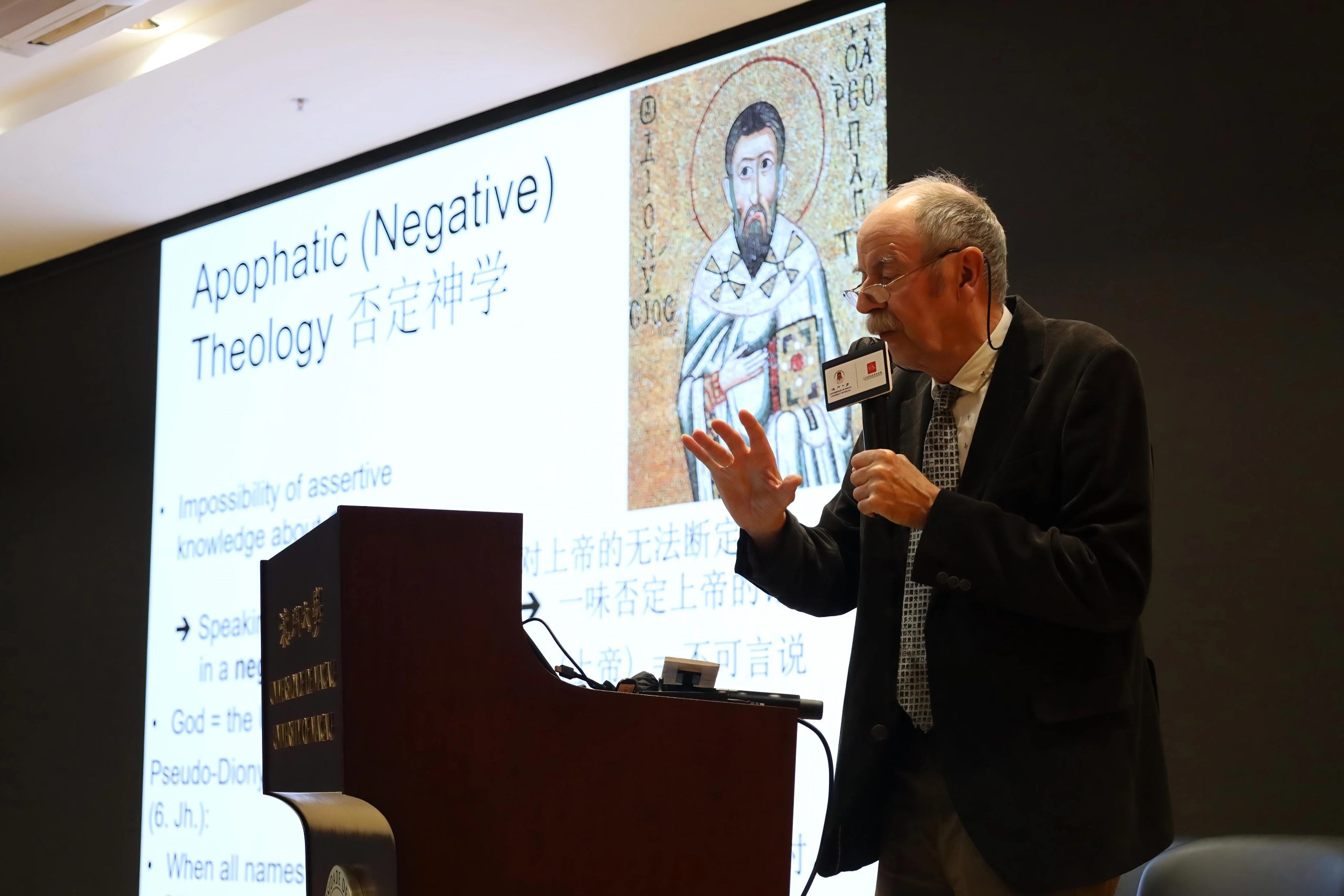

講座伊始,卜松山教授在講座中以「說出不可說」為主題,從語言與智慧的哲學悖論出發,探討西方與中國思想傳統如何理解「言說的限度」。他首先回顧西方哲學自柏拉圖至維根斯坦的思想脈絡,指出「不可言說」既揭示理性的邊界,也揭示智慧超越語言的維度。

隨後,卜教授轉向中國思想傳統,從道家與佛教視角闡述「不可說」之道。他引用《道德經》《莊子》《金剛經》與《維摩詰所說經》等典籍,指出中國思想傾向於以含蓄、暗示與詩意的表達方式揭示真理,強調「言外之意」與「無言之境」的美學與哲學價值。他認為,這種「不可說的美學」不是語言的缺席,而是一種更高層次的智慧體現,透過沉默與象徵傳達直覺的洞見。

講座亦延伸探討此種表達方式在中國藝術中的體現,從書法、詩歌到繪畫,空白與留白之間蘊含深遠意義。卜教授指出,理解「不可說」的智慧,對當代跨文化對話、倫理思考乃至數位時代的語言溝通皆具有啟發意義。

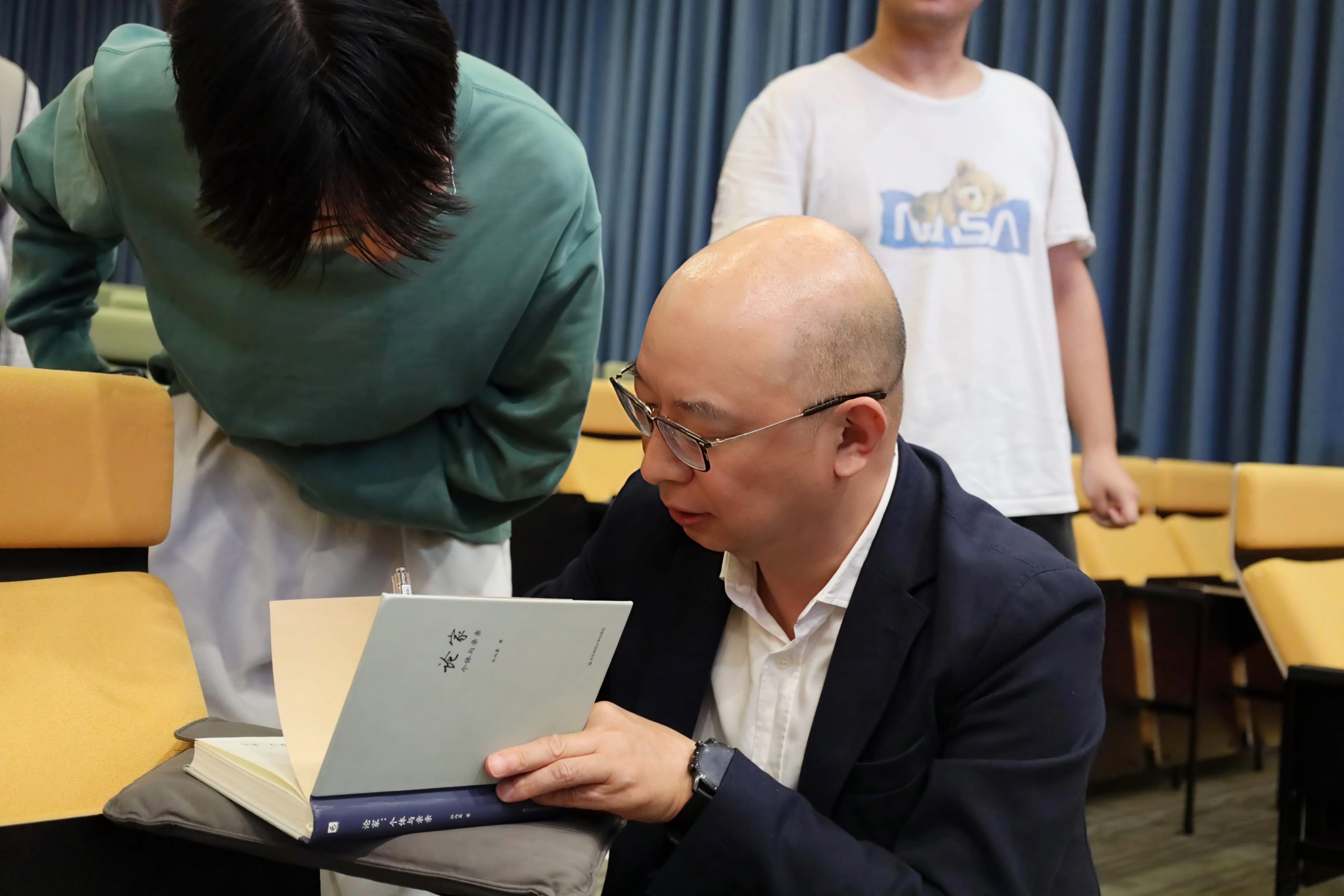

在討論環節中,孫向晨教授比較了西方哲學對「定義」的追求與中國思想中對謙遜、意象與關係性理解的重視。卜松山教授回應指出,儒、道、佛三家各具思想取向,而佛教在中國的發展體現了文化的創造性轉化。張穎教授則將「不可說」的主題與「否定神學」相聯繫,指出沉默與言說的張力在基督教、道教與佛教中呈現出不同的思想意涵。

本次講座吸引了眾多學者與學生踴躍參與,現場討論熱烈。澳大高研院將持續舉辦「澳大哲學名師系列講堂」,促進不同哲學傳統之間的對話,拓展人文與社會科學的學術視野與國際交流。