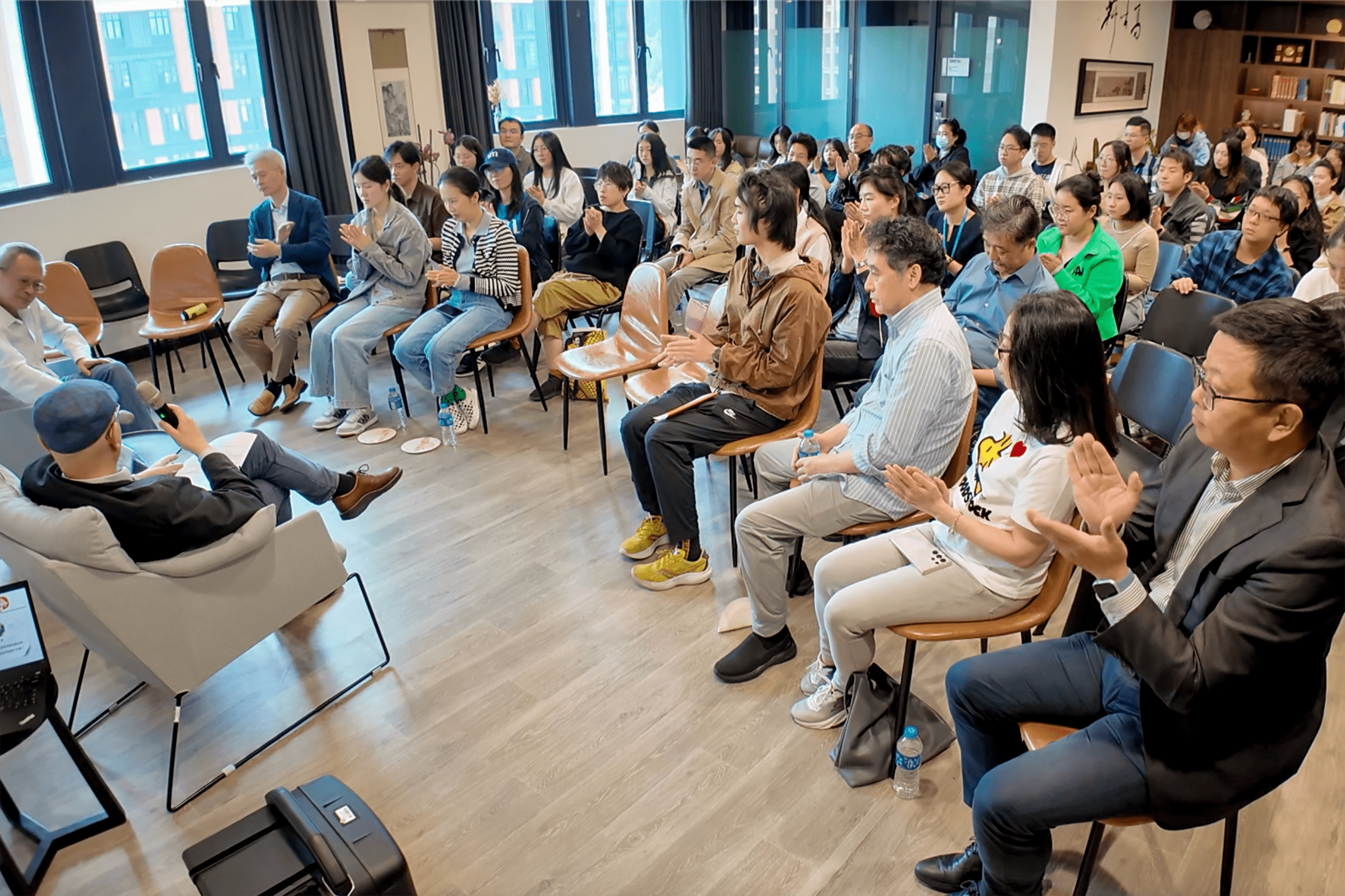

由高研院主辦的第二期跨學科派對,於3月21日在崇文樓高士軒成功舉行。是次派對以「人文與藝術」為主題,並邀請人文學院藝術與設計系講座教授及系主任——李軍教授,高研院副院長、人文學院歷史系講座教授——王笛教授擔任講者。

王笛教授首先分享了微觀史中,藝術的想象力對歷史學的敘述所起到的作用。運用歷史的藝術、技巧,歷史學家書寫出妙趣橫生的故事。藝術與歷史有著共通之處:其一是大處著眼、由面及點。譬如繪畫,要先佈局輪廓,再作細微裝點。寫作同樣如此,收集資料、閱讀資料、匯集成編、分而細化。史家著書反復思考、易稿十數,水墨丹青仔細色彩、考究線條。其二是層次分明,意在筆先。在高處的天空,飛機上俯瞰城市,細節是不清楚的。到了地面,只見城牆、街坊。走進巷尾,看到林立的店鋪、各色的商販,直至遇到茶館裏的某個人。這便是研究一座城市時的遠景、中景、近景以及特寫。田野調查之後,須將内心的畫面,用文字表達出來,恰是藝術的理解,幫助了歷史寫作。

其後,李軍教授以史為鏡,抒發了真實之思。編述跨文化藝術史年鑑,接觸到的文本圖像是餘下的殘篇遺跡,過去的現場已然丟失。目的不是與過去的人分享經驗,所以藝術研究者將它們選擇性的帶到現在。正如足球賽的現場直播,觀衆看到躲閃、射門,但這些並不一定是真實的,因爲它們經過剪裁、選擇、取捨、組合,是現場的歷史,也是藝術的一部分。有了藝術存在的問題,轉播、假新聞、AI所生成的影像,不禁令人揣摩何爲歷史的真實,無論是一場足球賽還是俄烏戰爭的報導。

文藝復興以前,藝術以教會為中心,存粹的藝術家較少,更多是工匠,他們建宮殿、修教堂,這一時代的表現是宗教藝術、政治藝術。早期現代開始,藝術的發展變成了批判的歷程,信仰和政治、世俗社會分離開來,藝術的發展路徑從垂直變為水平。今天的藝術家提出各式的藝術宣言、藝術主張、藝術運動,並在創作時强調有別於他,有別過去。但若困於單一版本的歷史,藝術會變得侷限,因爲研究與創造是緊密相連的,惟有將不見經傳的歷史挖掘出來,藝術創作才有更多的參照。

在回答什麼是歷史以及其與藝術史的異同時,王笛教授表示任何問題都與歷史有關,無論藝術、文學、人類學等等。藝術史就是在做歷史,是從歷史的角度研究藝術,認識所研究的對象,區別在於前者圖像多一點,後者文字多一點,使用的材料有差異,回答的問題不一樣。正如《荷拉斯兄弟之誓》,研究法國大革命的史學家認爲這預示著革命的開始,權力的轉移。但藝術家則更關注三個兄弟所象徵的共和精神和東方主義的衰落。18世紀中期,龐貝遺跡發現大量的壁畫,歷史迎合了西方人追尋歐洲源頭的願景。當時,歐洲宮廷藝術受到了顏色豔麗的中國陶瓷風格影響,洛可可以不規則的、粉嫩柔軟的藝術風格在法國高速發展。而《荷拉斯兄弟之誓》,則是用羅馬對抗東方的體現,它的構圖對稱和諧,並試圖用理性的方式,反對宮廷萎靡不振的風氣,以倡導英雄主義。

席間,同學問及人文與藝術是否存在普遍的真理,王笛教授侃侃而談:對一個歷史人物、事件,資料可能有細微的不同,評價卻可以達到完全相反,因為歷史是主觀的思考。

或許歷史的真理就是從來不吸取經驗教訓,所犯的錯誤循環往復。正如歐洲經歷了幾十年的繁榮,接續而來的卻是一戰的爆發,這便是歷史的偶然,我們無法依靠科學的方法預測發展的方向。位高權重者,切忌執念掌握真理,不顧一切追求目標的本質是烏托邦。一子錯滿盤皆落索,即便是小的決定,也可能會引起不可收拾的局面。歷史無法找出規律,所以要依靠時代下的我們。

面對法學的底色是社會學這一説法,教授們認爲我們需要關注社會問題。近期的邯鄲初中生殺人案,反饋的是教育問題。改革開放取得了舉世矚目的成績,但也給留守兒童帶來心理問題,包括三年的疫情防控,國富民强更需居安思危。

兩位教授隨後探討了漫畫、人文與藝術的關係。由於漫畫帶有社會批判性,思想解放時,往往是漫畫走在最前面,但政治一緊張,漫畫卻也是首先被消滅。王笛教授認爲,人人都應該勇於建言獻策,不宜妄自菲薄、自覺人微言輕。改革開放是歷史的偶然性,中國抓住了千年難遇的良機,而革故鼎新所依靠的便是千千萬萬的人民群衆,匯聚集成的雄渾之音。李軍教授則認爲歷史學是觀天道,並鼓勵同學遇事從容。

派對的最後,同學們發出哲學之問,問及教授們的人生終極目標。王笛教授會心一笑:馬斯克說他找得到長生不老的方法,但是他沒有執著於此。因爲我們始終無法阻擋人腦的衰老、思維的固化。如果一定要回答這一哲學的問題,走到哪裡去?走到墳墓裡面去。

高研院第二期跨學科派對,吸引了近百位師生的現場參與。席間,同學赤誠發言,學者談笑風生,跨學科氛圍濃烈,再次感謝兩位教授帶來的精彩的學術盛宴。高研院跨學科派對旨在增強校內師生跨學科研究活動及師生間的聯繫。該活動每期邀請不同學者就特定主題發表非正式的演講或對話,並提前向參與者徵集問題再轉交主講嘉賓,用於討論環節中與嘉賓互動探討,激發創新思維和學術探索。